マジでめ……っちゃくちゃ面白かった。

これが、エンターテインメントですか……。

![IT(1) (文春文庫) [ スティーヴン・キング ] IT(1) (文春文庫) [ スティーヴン・キング ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8072/9784167148072_1_2.jpg?_ex=128x128)

- 価格: 1045 円

- 楽天で詳細を見る

文庫本だと全4巻。ちょっと長いかな~と思ったけど怒涛の勢いで読めた。

よく大人になると本が読めなくなる、って言うけど、それは読んでる本が面白くないっていう側面もあると私は思ってる。

映画で有名なペニーワイズが出てくる話ですね。

排水溝からピエロが覗いている画像、見たことある人も多いんじゃないでしょうか。

↑これがペニーワイズです。恐怖の根源。

私は「殺人ピエロ」ってところでアメリカの連続殺人犯ジョン・ゲイシーとごっちゃにしちゃっていて、読むまでは「ピエロに扮した殺人鬼が子供を次々殺していく話かな…」と思っていた。

全然違った。

いや、ピエロっぽい奴が子供を次々と殺していく、っていうのはその通りなんだけど、そのピエロって「人間じゃなかった」。

以下、ネタバレありで紹介&感想書いていきます。全部図書館で借りて読んで今手元に4巻しかないので、1~3巻の内容はうろ覚えで書きます。

------------

この本の優れたところ、面白いところって本当にたくさんあって、小説が「傑作」となるには文体が優れているだけじゃだめ、ストーリーが優れているだけじゃだめなんだと、描写力・技巧・展開・キャラ立ちなど「複数の要素」で突出している必要があるんだなと思った。いや、「必要がある」わけじゃないんだけども、「こんなにすごかったらそりゃ金字塔にもなるわ(泣)」って感じ。

あらすじ

アメリカのメイン州にあるデリーという町(ド田舎っていうほどでもない地方都市?)では悲惨な事件が起こりやすい。27~28年の周期で大量死が発生する。その事件を引き起こしている存在、ピエロの形をとることが多い「IT(あいつ)」は、1958年にも次々と子供たちを殺していた。それを、7人の少年少女が結束して打ち倒した。

そして時が流れて1985年、アメリカ各地に散らばって生活しているメンバーたちに、デリーに残っていたメンバーの一人から電話がかかってくる。「あれがまた起こった」「戻ってこい」と。なぜかITのことを忘れていたメンバーは、その電話で「果たさなきゃいけない約束がある」と思いだし、自分がそれまで築いてきた生活を捨てて再びデリーに集結する……という話です。

私は映画見ていないんですが、昔映画を見た人にあらすじを話したら「ぜんぜんそんな話じゃなかった気がする」と言われました。まあ日本語の文庫本にして4巻、原作だと1000ページ越えの大作だから、映画一本に収まるわけがないだろう。

あと「20世紀少年っぽいね」とも。まあ…確かに…? 子供時代に仲のよかった「はみだしクラブ」の面々が大人になってから集結して、巨大な悪に立ち向かう、って構造は同じかな。

キャラクターの魅力

ITに立ち向かう「はみ出しクラブ」の7人は一人一人すごくキャラが立っていて、ある意味漫画的だった。7人って私の中では結構多めで、特に外国の小説だとあ~覚えられるかな~って人数なんですが、もうバッチリ把握できました。こういうところが「親切」だと読者としては嬉しい。やっぱり小説ってビジュアルがないから、内面の差別化って大事だね。

主な登場人物は以下。

- ビル・デンブロウ…「どもりのビッグ・ビル」。吃音持ちでカリスマ性がある、はみだしクラブのリーダー。弟をITに殺されている。ITを倒す一番の動機を持っているのも彼。私が知っている吃音持ちのキャラクターって引っ込み思案なことが多かったから、吃音持ちのリーダーっていうのが新鮮で良かった。大人になってからはホラー作家になっていて、『IT』の作者であるキングの分身っぽい。

- スタンリー・ユリス…ユダヤ人。鳥が好き(鳥図鑑に載っている鳥は全部暗記してる?)。こだわりが強そうでちょっと潔癖っぽい

- リチャード・トージア…お調子者でチームの盛り上げ役。声帯模写が得意。

- ベン・ハンスコム…建築家。少年時代はかなりの肥満児だった。工学的なことが得意。

- エディ・カスプブラク…喘息もちで病弱…だと病的に過保護な母親から思いこまされている。方向感覚が抜群に優れている。

- ベヴァリー・ローガン…メンバー唯一の女性。赤毛で美人。幼少期は父親から虐待され、大人になってからも夫に暴力を振るわれている。

- マイケル・ハンロン…メンバー唯一の黒人。デリーに残ってデリー図書館に勤めている。みんなを電話で呼び戻したのが彼。

このほかにも、彼らはみ出しクラブの面々に過激な暴力を振るういじめっ子、ヘンリー・バワーズなどがいます。マイクが黒人だから、父親の恨みあるからとマイクの飼っていた犬を殺したりします。

見てもらったらわかると思うんですが、はみ出しクラブの面々はみんな何かの点でマイノリティであったり、困難を抱えていたりします(リチャード以外。リチャードは強いて言えば眼鏡をかけていることぐらい…?)。吃音、黒人、毒親など。ベンの肥満も、子どもに飽食をさせるのが立派な親の条件だと信じている母親にどんどん食べさせられているからです。そしてみんなヘンリー・バワーズにいじめられている。まさに「はみ出し」ているわけですね。ちなみに「はみ出しクラブ」は原文では「Losers Club」です。

やっぱりこういう人間って感情移入しやすい。特に今回は絶対的な悪・ITに立ち向かう話なわけだから、応援したくなるキャラクターにするのって大事。

ただ、唯一の女性・ベヴァリーについては…なんか…ちょっと設定で引っかかるところがあるね。ベヴァリーは十分魅力的なキャラクターではあるんですが、一番自分に近い存在(女性)として読んでいた身としては…「女性」という属性をかぶせられすぎている感はあった。これについて詳しいことは後述します。

過去と未来を行き来する構成

これがやっぱり小説として巧みだったね…。この見出しだとタイムトラベルしてるみたいですがそうではなく、構成として、58年の話→85年の話→58年の話…というように過去と現在が交互に展開される。

場面転換の仕方がけっこう技巧的でした。例えば、第十九章「夜は更けて」の一節、1985年→1958年に場面が移る個所

1

デリー市立図書館/午前一時十五分

(略)

「曇りの日で…暑かった。午前中ずっと遊んでたのよ。十一時半ごろ家に帰った。(略)ところが父がいた。父が家にいたのよ。父は

2

ロウアー・メイン・ストリート/午前十一時三十分

まだドアをすっかり入りきらないベヴァリーを部屋の向こうに投げとばした。

太字部分は見出しです。原典では太字ではないんですがわかりやすくするためにこうしてます。こんなふうに、文の途中で時代が切り替わるんです(毎回じゃないですが)。

いいですね~、こういう、読者を楽しませるための仕組み。私は基本的にこういう本筋に関係のない小説的テクニック(?)ってあんまり好きじゃないんですが、この本のは楽しめました。なんだろう、作者の「こういうことしたら新鮮じゃろ?w」みたいなただの自己満足じゃなくて、ちゃんと効果的だし自然。シームレスに場面が移って、かつ物語に没入できる。描写が作者の自己アピールの場じゃなくて「読者ファースト」になっているように感じられたのがよかったな~~。

こういう切り替えのテクニックは朝井リョウ『正欲』でも似たようなのがありましたが、私はあっちはあんまり好きじゃありませんでした。

あと、過去と現在の行き来自体は小説としてはよくある手法だと思うけど、振り子みたいに行ったり来たりしながらだんだんと真実に近づいていく、これがハラハラしてよかった。

未来のほうが真実に近いわけじゃないんです。なぜなら彼らは1958年に起こったことを忘れているから。

思い出して、忘れていく

これもよかったね~~。大人になったみんなはマイクから電話がかかって来て、「約束がある」「戻らなきゃいけない」ことは思いだすんですが、子ども時代に起こった詳しいことは忘れている。

そもそも命の瀬戸際を経験したのに、電話が来るまでみんな忘れていたっていうのもおかしい。ここで読者はなんか妙だな、って気づいて、電話がかかってきたあとに急に体に浮かび上がってきた古い傷跡のシーンを読んで、あ、これはただのシリアルキラーの話じゃなくて、超常的な物語なんだと理解する。

話の合間合間に「何か…こんなことがあった気がする……」「すごく重大な…」「でも…思いだせない…!」っていう匂わせが挿入されて、普通にめっちゃ気になる。もうスティーヴン・キングの手の上ですわ。ほんと上手いよね、こういうところが……

あと、大人になってITを倒した面々が、あんなに固く結ばれていたのに、急速にお互いのことを忘れていくのがすごく切なかった。事件解決から半月も経っていないのに「彼の名字は何だったっけ?」って………やめてくれ(泣)読者を置いていかないでくれ(泣)あの熱く輝かしい紐帯はなんだったのか、でも私はみんなのこと忘れないからな。

パワーあるホラー描写

っぱホラーだしね。ここ大事。

こういうガッツリ人外が襲い掛かってくる系のホラー小説ってよく考えたら初めてかも。ジャパニーズホラーばっかり読んできたから。

これがなかなか怖いんだな~。不気味、とかじゃなく、恐怖。命の危機を感じる系の恐怖。そして、私はこいつに一方的に蹂躙されてしまうのかもしれない、という無力感。ITは人間じゃなかった、って先に述べたけど、それは超常的な存在で、常識が通用するような相手じゃない。なのに現実的な痛みを与えてきて命を奪っていくという理不尽。

あと、子どもだけが恐怖体験するんじゃなくて、30後半ぐらいの大人たちも恐怖に襲われるのがよかった。やっぱり体験したのが子どもだけだと「見間違いかな…」で済ませることができるけど、いい大人がそろいもそろって体験しているなら「在る」ことですからね。子どもが見る夢じゃなかった、大人になっても逃げきれない、という絶望感。

私が好きだった恐怖シーンは、ベヴァリーが招待されて入った上品な貴婦人の部屋が、貴婦人ごとどんどん変貌していくシーン。どんどん暗く、汚く、おぞましいものになっていく。しかも部屋の中にいるからすぐには逃げ出せない。

あとあれですね、デリーの街の人間がITに操られているかのように、惨劇を見て見ぬふりするところ。これも怖かった。

デリーは定期的に悲惨な事件が起こると先に述べましたが、周囲の人間がそれに対して無反応だったりするんです。すぐ近くで人間が斧で切りつけられているのに、酒を飲みながら談笑している。不気味ですねこれは。

ITがやってきたからデリーがそんな街になったのか、もともとデリーが「悪意を引き寄せる土地」だったからITがやってきたのかはわからないですが。

あと、デリーには差別が多いですね。特に黒人とゲイに対するものはひどかった。それもデリーという街がそうさせている…と思いたいが、これぐらいひどい事件が実際にもきっとあったんだろう。

はみ出しクラブにはマイノリティが多いし、差別の打破、というのが『IT』のもう一つのテーマだったんだろうな。はみ出しクラブの中にいるユダヤ教徒、カトリック教徒、メソジスト派(プロテスタント教派)の3人で会話するシーンがあったけど、10歳そこそこの子どもたちの会話とは思えないくらい中立的で思慮深かった。

やはり、青春

スティーヴン・キングは青春小説で有名な『スタンド・バイ・ミー』も書いていますね。私は映画だけ見たんだけど、文学的でかなり良かった記憶。

ああいう、少年時代のちょっとほの暗い、夏の、青臭い連帯みたいなのが本書にもふんだんにあって素敵でした。マイクがいじめっこのヘンリーに追い回されてはみ出しクラブの6人のところに飛び込んだあと、7人みんなでヘンリーに石を投げて追い返す場面とか。アメリカの子どもはこんな生活をしているんだろうな、と思いを馳せながら読んだ。

読みやすい(泣)

私は海外小説って大人になってからはあんまり読んだことがなくて(※)、たまに読むと「わ、わかんね~~~(泣)」になることがしばしばあって少々苦手意識があったんですが、本書はめちゃくちゃ読みやすかったです。本当にありがとう。

※子どものころは児童文学とかでよく読んでいた。赤毛のアン、あしながおじさん、ダレン・シャンなど。あとトリイ・ヘイデンの特殊学級?の子どもたちを書いたノンフィクション作品が好きでたくさん読んでいた。オススメ

私がここ数年で読んだ海外小説って

- ウィリアム・ゴールディング (著)、平井 正穂 (訳)『蠅の王』新潮文庫

- フアン・ルルフォ (著)、杉山 晃 (訳)、増田 義郎 (訳)『ペドロ・パラモ』岩波文庫

- チェスタトン (著)、南條 竹則 (訳)『木曜日だった男』 (光文社古典新訳文庫)

ぐらいなんですが、いや……マジで……私の学がないせいか?『ペドロ・パラモ』については「ガチ」で理解できなくて、『蠅の王』はまあ…何やってるのかはまだわかるけど社会的に過ぎるというか、物語としてはあんまり楽しめなくて、『木曜日だった男』はなんだこりゃ(笑)になりつつも時代背景とか当時のアナーキストの扱いとかよくわかってなかったので楽しみきれなかった感じ。あとトンデモ展開すぎる。

これらに比べてスティーヴン・キングのわかりやすさよ。写実的で状況がよく伝わってくる、これがかなりありがたい。これで「海外文学って、私にもわかるじゃん!!」になって、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』も読みましたがこっちもかなり読みやすかったです。

まあやっぱり執筆された時代も大事だね。『木曜日だった男』なんかは1908年の作品で、日本で言えば夏目漱石が『三四郎』書いてた頃ですから。そりゃよくわからんわ。

ベヴァリーの「あの行為」だけはいただけない

あの行為、っていうのは、はみ出しクラブの面々を「永久に結びつける」ために、子ども時代のベヴァリーが全員と性行為したことです。

いや…これは……なんで?本当に……

なんでベヴァリーがこんなことやらなきゃいけないんだ……と悲しくなってしまった。

いや、これはベヴァリーから言い出したことなんだけど、それにしたってうーん。もしメンバーの中にもう一人でも女性がいればこういう展開にはならなかっただろうと思う。

まず純粋に、なぜ「7人」が結びつくために、ベヴァリーの体を使わないといけないのか。もしこれが乱交だったらまだわかった。なんでベヴァリーひとりの体を「経由して」男同士が結びつくことになるんだ…?

ITを倒したあとに、手に傷をつけて、血の出た手をみんなで握り合って環になる場面がある。このシーンだけで十分「結びついた」と思う。なのになぜ。

ベヴァリーは力もあるし(幼少期)、私が女だからそんな扱いするんならもう二度とあなたたちに会わない、というようなことを言うシーンもあるし、「弱弱しく可憐な」女おんなしたキャラクターではない。

でも、父親からの暴力、夫からの(性)暴力という、言葉は悪いかもしれないがステレオタイプな「女性の不幸」を背負って(ほかの6人の男性は「男性だからこその不幸」を背負ってはいないのに)、またいじめっ子たちの性的な場面を目撃するのもベヴァリーだけだったりして、「性的な役割」も一人で背負っている。

これだけならまだ許容できたけど、さすがにあの「献身」みたいな性行為は、ベヴァリーを「女」という記号の中に押し込めるようなシーンに感じられて悲しかった。女じゃなくて人間として描き切ってほしかった。

ここが唯一残念だった点ですね。私は小説を読むときにあんまり倫理とか社会的正しさとかフェミニズムとか持ち込みたくないんですけど、さすがにこれは悲しくなっちゃった。

原文読みたい

非常に原文が読みたくなる本だった。『わたしを離さないで』は別に読みたくならなかったのになぜだろう。言葉遊びがたくさん入っていたからだろうか。

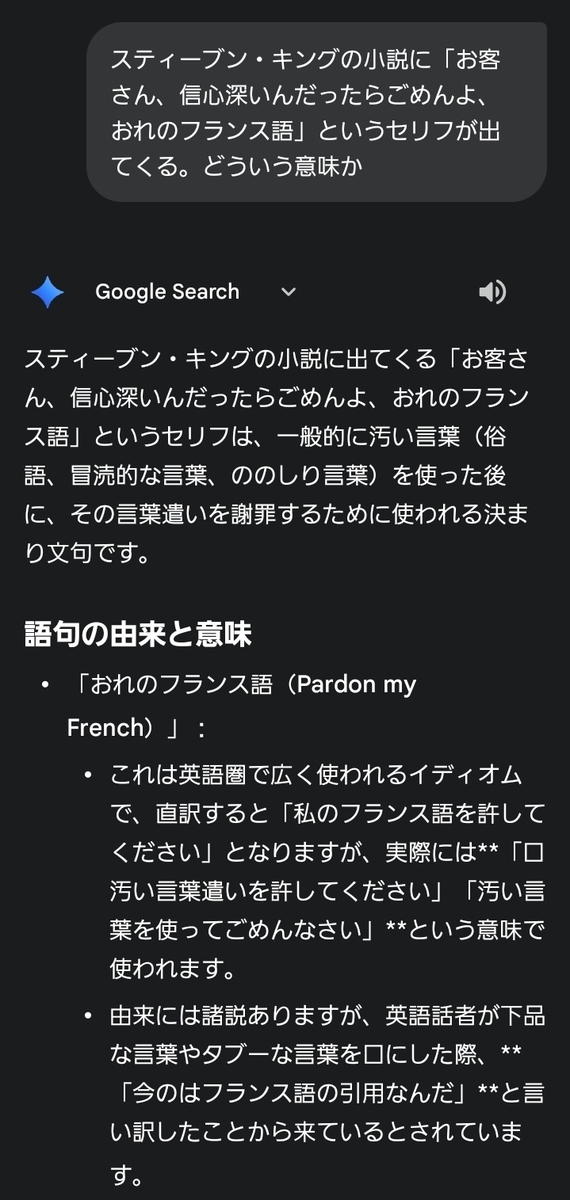

知らなかった海外の文化にもたくさん触れられたのが面白かった。特に印象に残ったのが「ポール・バニヤン」という民話と、「Pardon my French」というフレーズ。

↑デリーにはこの伝説上の巨人の像が立っている。日本でいう金太郎みたいな存在だろか。

「Pardon my French」は、原文読んでないから本当にそう書かれていたのかは確かめられていないけど、たぶんそう。作中に、口の悪いタクシー運転手が、汚い言葉を使ったあとに「お客さん、信心深かったらごめんよ、おれのフランス語」と何度も言う場面がある。

何でこう言うのかよくわからなくて、Geminiに聞いてみた。

これほんまワロタ。めちゃくちゃヘタリアのイギリスっぽい。

海外作品ってこういう、まったく新鮮な情報に触れることができるのが魅力だな~。いろんな言葉遊びも原文で読んでみたくて英語版買おう!って思ったけど、英語版は巻が分かれてなくて1冊で1000ページ越え……と知り尻込みしている。最近あまり英語に触れていないのでいきなりそのボリュームは…挫折の予感……。というわけで、キングの短い小説で面白いやつがあったらまずはそっちを原文で読んでみようと思う。

というわけで、ITを読んで海外小説の面白さに目覚めました。キングでもキング以外でもおすすめの(できれば読みやすい)海外小説があったらコメントからでもメールフォームからでも教えてください。

![IT/イット THE END “それ"が見えたら、終わり。 ブルーレイ&DVDセット (初回仕様/3枚組/ボーナス・ディスク付) [Blu-ray] IT/イット THE END “それ"が見えたら、終わり。 ブルーレイ&DVDセット (初回仕様/3枚組/ボーナス・ディスク付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41ICZ2DVbcL._SL500_.jpg)

![シーラという子〔新版〕 虐待されたある少女の物語 (ハヤカワ文庫NF) [ 犬山 紙子 ] シーラという子〔新版〕 虐待されたある少女の物語 (ハヤカワ文庫NF) [ 犬山 紙子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5677/9784150505677.jpg?_ex=128x128)